本成果采用项目教学法,开展“课程+基地+企业”一体化教学模式的探索与实践,解决水产养殖专业学生重理论、轻技能,专业综合能力不强等问题。通过开展校内和企业实训,“课程、课堂”共建,达成课程内容与职业标准相对接,教学过程与生产过程相对接;在水产育种生产企业和基地开展实践实训现场教学,提高学生应用型专业综合能力,强化学生专业实践操作技能,培养学生综合运用专业知识解决品种选育、良种繁育等生产应用问题的能力。在该课程的教学过程中,与水产繁育企业合作,开展案例教学,如白乌鱼多倍体育种及全雄化育种关键技术研究,鲟科鱼类的选育与改良,不同鲟科鱼类的杂交育种等。目前已建立了近20个实践实训基地,学生在实习实训中强化育种专业知识,提高专业综合能力,真正实现“教学做统一”,人才培养与企业需求对接。

一、教学内容革新

课程团队教师与水产繁育企业共同围绕四川名优经济水产动物,从个体水平(选择育种、杂交育种、引种与驯化)、细胞水平(雌核发育与雄核发育、多倍体育种、性别控制育种)和分子水平(转基因育种、分子标记辅助育种)三个模块开展教学,教学内容涵盖经典的育种理论,又有最新的前沿成果,同时注重思想价值引领。

二、教学手段改革

采取多种措施确保线上学习与线下课堂教学同质等效,在保证教学进度和教学质量的前提下,采取多样方式,方便学生自主灵活学习。主要应用学银在线网络教学平台,开展线上教学,组织线上讨论、答疑辅导等教学活动,对难点问题进行线上个别指导、个别解决。布置线上作业,进行线上测验等考核,提高学生自主学习能力及合作能力。对平台数据进行收集、分析和运用,及时跟进学生线上学习情况。

三、教学组织情况

1.以生产和应用为导向,开展多种形式的课堂教学。以专业与行业对接、课堂与生产对接、教师与技师对接、实训与企业对接为要求开展专业人才培养;以“线上线下”“对分课堂教学”“学生讲、评、答、判课堂”“企业技术课堂”“校外专业导师”等多种形式开展专业教学活动,大大降低单向灌输式人才培养的课程教学模式运用比例。

2.强化校企协同育人,培养学生综合型应用能力与素质。在应用性实践教学过程中,以企业生产经营和需求为出发点,学生在实训中发现生产问题及行业需要,在学校教师和企业兼职教师指导下开展应用性项目研究或者简单技术攻关。

3.构建“校企协培”“创业创新”“前校后企”等校企合作的实践教学体系。通过产教研融合,构建了鱼类遗传与育种学“双导师制”的校企合作的实践教学新模式,根据育种企业的育种要求来完成教学和提供技术服务,实现校企合作共赢并解决毕业生就业问题。

4.体现“四个结合”。学校与企业相结合,科学研究与生产实践案例相结合,教学实验与推广普及相结合,“走出去”与“请进来”相结合。

四、考核方式改革

重视对学生学习过程的评价: 采用学生自评、互评, 教师测评相结合的多元化评价主体, 以理论、实习操作考核、平时成绩、实习报告、成果评价等多样化考核方法, 从设计思路、实验操作能力、分析综合能力、创新能力及实验报告(或论文)进行全方位综合评价, 并设立创新学习奖励分值, 客观公正地对学生的实习能力进行评价。在实习课程性质上分必做实习与选做实习, 在方式上变定时封闭式教学为灵活开放式教学, 并建立多媒体网络教学平台, 学生可根据自我设计, 开展自助式实习训练。

五、取得成果

通过本成果的应用实践,学生的专业技能、综合素养有了显著提升。近3年学生立项国家级及省级大学生创新创业项目20余项,参与发表育种相关SCI论文12篇,学生参加国家级及省级“互联网+”大学生创新创业大赛等比赛,获国家级及省级一、二、三等奖多达60人次。依托在线开放平台,课程被53所高校学生和企业人员共5371 名学员共享,课程建设内容也受到学生和同行的广泛认可,社会反响好。

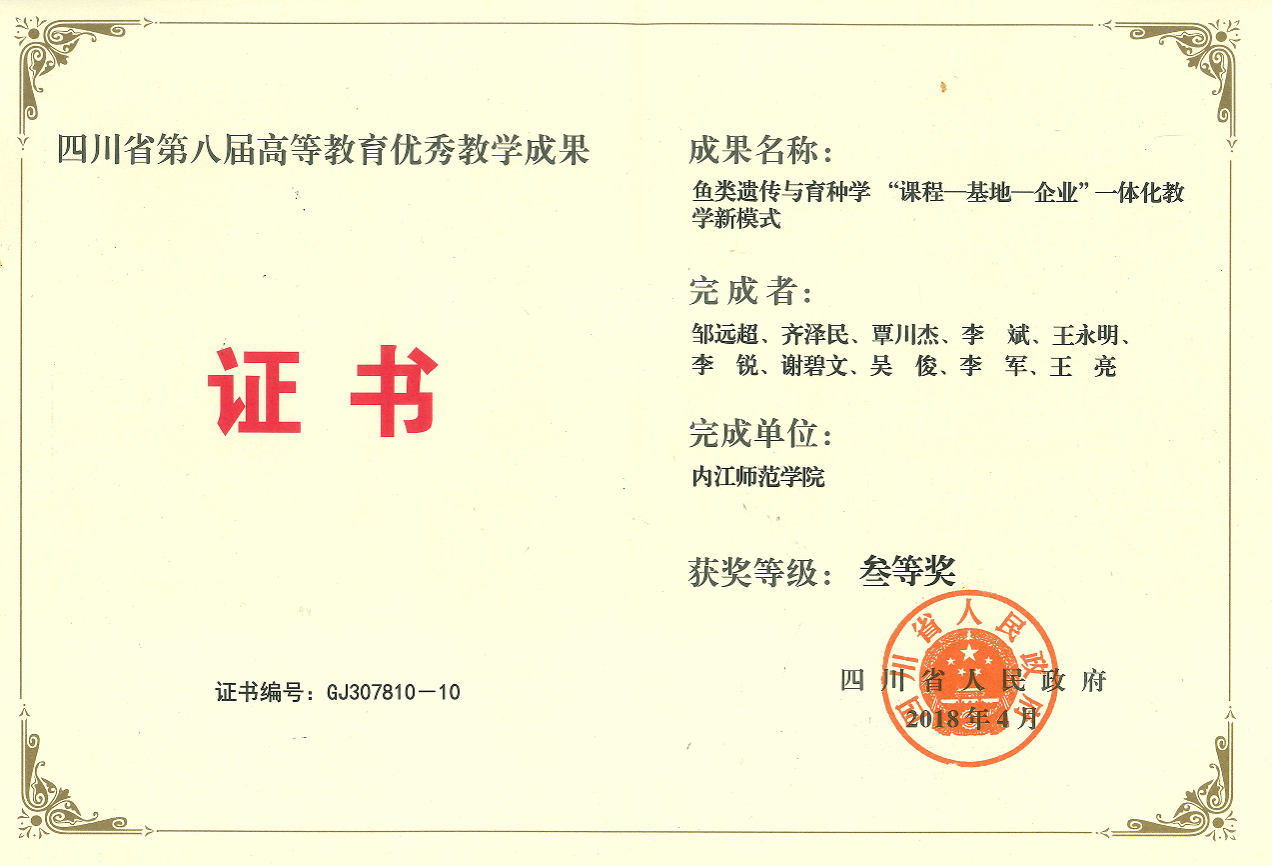

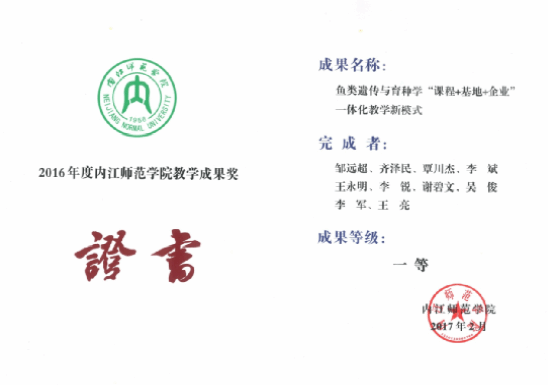

本成果获四川省第八届高等教育优秀教学成果奖三等奖、内江师范学院教学成果奖一等奖。

四川省高等教育优秀教学成果奖

内江师范学院教学成果奖

(文/图:邹远超;初审一校:达帆;复审二校:陶敏;终审三校:李锐)